Reformasi Agraria 1960 adalah tonggak penting dalam sejarah pertanahan di Indonesia. Perubahan ini terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang menjadi fondasi hukum utama dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. UUPA menggantikan sistem agraria kolonial Belanda dan menegaskan prinsip bahwa tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Reformasi ini lahir dalam konteks ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan desakan terhadap keadilan sosial di awal kemerdekaan Indonesia. Melalui UUPA, pemerintah berusaha menata ulang struktur pertanahan agar lebih adil dan demokratis, terutama bagi petani kecil dan masyarakat adat.

Artikel ini akan membahas latar belakang reformasi agraria 1960, isi utama UUPA, tujuan kebijakan, tantangan pelaksanaannya, serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia hingga kini.

Latar Belakang Reformasi Agraria

1. Warisan Sistem Kolonial

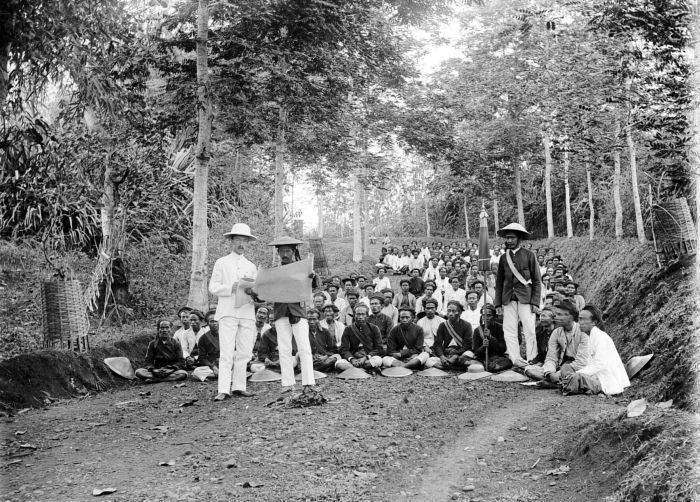

Selama masa penjajahan Belanda, sistem pertanahan di Indonesia sangat diskriminatif dan eksploitatif. Pemerintah kolonial memberlakukan Agrarische Wet 1870, yang memungkinkan pengusaha asing menguasai lahan rakyat untuk perkebunan besar.

Rakyat Indonesia, terutama petani, hanya diberi hak pakai sementara dan tidak memiliki jaminan hukum yang kuat atas tanah mereka. Akibatnya, banyak petani hidup dalam ketergantungan dan kemiskinan.

2. Ketimpangan Penguasaan Tanah Reformasi Agraria

Setelah kemerdekaan, kondisi ini tidak banyak berubah. Sebagian besar tanah masih dikuasai oleh tuan tanah, perusahaan asing, dan elite lokal, sementara mayoritas petani tidak memiliki lahan atau hanya menggarap lahan kecil secara sewa.

Ketimpangan ini memicu banyak konflik agraria, penjarahan tanah, dan tuntutan reforma agraria yang semakin keras, terutama dari organisasi petani dan kelompok kiri seperti Barisan Tani Indonesia (BTI).

3. Desakan Keadilan Sosial dalam UUD 1945

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Amanat ini menjadi dasar filosofis perlunya reformasi hukum agraria, agar tanah menjadi alat produksi yang adil dan produktif bagi semua warga negara.

Pengesahan UUPA No. 5 Tahun 1960

1. Proses Legislasi Reformasi Agraria

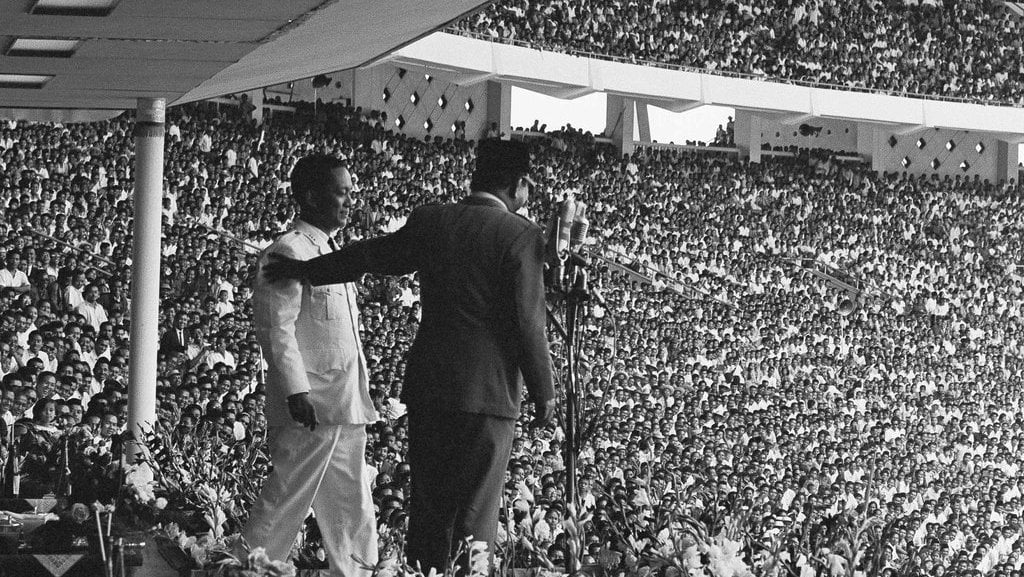

Undang-Undang Pokok Agraria disahkan oleh DPR-GR dan diundangkan pada 24 September 1960. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

UUPA lahir dari kompromi antara berbagai kekuatan politik saat itu, termasuk nasionalis, Islam, dan kelompok kiri. Meski tidak seluruh tuntutan dipenuhi, UUPA dianggap sebagai solusi progresif untuk menyatukan sistem hukum agraria Indonesia.

2. Tujuan Utama UUPA

-

Menghapus dualisme hukum agraria (antara hukum adat dan hukum kolonial)

-

Menjamin kepastian hukum atas tanah

-

Menciptakan keadilan sosial dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah

-

Mencegah penguasaan tanah secara berlebihan dan spekulatif

-

Mendorong redistribusi tanah untuk petani kecil

Isi Pokok UUPA 1960 Reformasi Agraria

1. Tanah Dikuasai oleh Negara

Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat, yang memiliki pengetahuan wewenang untuk:

-

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan tanah

-

Menentukan penggunaan tanah untuk kemakmuran rakyat

-

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan tanah

2. Pengakuan Hak-Hak Reformasi Agraria Atas Tanah

UUPA mengakui dan mengatur berbagai bentuk hak atas tanah, antara lain:

-

Hak milik (terkuat dan terpenuh)

-

Hak guna usaha (HGU)

-

Hak guna bangunan (HGB)

-

Hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan

UUPA juga mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang.

3. Larangan Penguasaan Tanah yang Berlebihan

UUPA membatasi luas maksimum tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Ini bertujuan untuk:

-

Mencegah konsentrasi tanah pada segelintir pihak

-

Membuka ruang bagi redistribusi tanah kepada petani miskin

4. Redistribusi Tanah dan Landreform Reformasi Agraria

Salah satu program utama dari UUPA adalah landreform, yakni:

-

Pengambilalihan tanah yang melebihi batas maksimum

-

Redistribusi tanah terlantar dan tanah bekas hak guna usaha

-

Pemberian sertifikat kepada petani penggarap

Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria

1. Perlawanan dari Elite dan Tuan Tanah

Program landreform menghadapi perlawanan keras dari elite lokal, tuan tanah, dan militer, yang merasa kehilangan kepentingan ekonomi dan politiknya. Banyak dari mereka menguasai lahan luas dan tidak ingin tanahnya dibagi.

2. Ketegangan Politik

Pada pertengahan 1960-an, pelaksanaan landreform berkaitan erat dengan konflik politik antara PKI dan militer. Kelompok kiri, terutama BTI, mendorong percepatan landreform, sementara kelompok kanan melihatnya sebagai ancaman.

Ketegangan ini mencapai puncak setelah peristiwa G30S 1965, di mana landreform dihentikan secara paksa, dan banyak aktivis tani dibunuh atau ditangkap. Program redistribusi tanah gagal total pada era Orde Baru.

3. Kurangnya Infrastruktur Hukum dan Administrasi

Banyak daerah tidak memiliki data pertanahan yang akurat, dan sistem administrasi agraria masih lemah. Hal ini menyulitkan pelaksanaan UUPA dan membuka celah konflik agraria baru.

Mau travel ke mana bulan ini? Cek https://odishanewsinsight.com untuk melihat itinerary juga destinasi wisata terlengkap 2025!

Dampak dan Warisan Reformasi Agraria 1960

1. Landasan Hukum Pertanahan Nasional

Meski pelaksanaannya tidak maksimal, UUPA tetap menjadi landasan hukum agraria Indonesia hingga kini. UU ini menegaskan bahwa tanah bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari keadilan sosial.

2. Munculnya Kesadaran Hak atas Tanah

Reformasi agraria 1960 mendorong munculnya gerakan tani dan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak atas tanah. Banyak petani mulai menyadari pentingnya sertifikat dan legalitas lahan yang mereka garap.

3. Inspirasi bagi Gerakan Agraria Modern

Saat ini, banyak kebijakan agraria pemerintah—seperti program redistribusi lahan dan sertifikasi tanah—mengacu pada semangat UUPA 1960. Meski konteksnya berubah, prinsip keadilan sosial dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan rakyat tetap menjadi inti.

Kesimpulan

Reformasi Agraria 1960 melalui UUPA adalah langkah monumental dalam membentuk sistem pertanahan Indonesia yang lebih adil dan nasionalis. Undang-undang ini menjadi jawaban atas ketimpangan agraria warisan kolonial dan menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial.

Namun, pelaksanaannya menghadapi banyak tantangan politik dan struktural, sehingga tujuan utamanya belum sepenuhnya tercapai. Hingga hari ini, konflik agraria masih terjadi, dan semangat reformasi agraria 1960 tetap relevan untuk mendorong perubahan menuju pemerataan dan keadilan kepemilikan tanah di Indonesia.

Baca juga artikel berikut: Insiden Mapenduma: Drama Sandera di Pedalaman Papua